-

子ども好きが存分に働ける

-

充実感とうれしさが感じられる

-

保育しやすい環境がつくられている

-

本当の意味で助け合える職場

-

園長の保育アイデアが柔軟

20年後の未来を生きぬく

20年後の未来を生きぬく

子どもを育てる

多様性を認める保育

「やりたい!」が見つかる

「やりたい!」が見つかる

6つの職場環境

考えられるスタッフが

考えられるスタッフが

活きる場所

-

個性を大切に

家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの子どもの個性を大切にする。

-

気持ちを大切に

子どもの目線で豊かな愛情を持ち、一人ひとりの気持ちをしっかり受け止める。

-

関わりを大切に

子どもを中心に捉え、家庭との信頼関係を築き、人や物との関わりを大切にする。

-

成長を大切に

手間と、時間と、愛情を十分に掛けて、子どもの見えない成長を尊ぶ。

当園では「担当制保育」は実施しておりません。

-

私達は、子ども達が生活する環境をより自由に、より開放的にと考えております。

どんな先生にも、どんなお友達にも、自分から関わることができるコミュニケーション能力を育てるために「担当制保育」は実施していないのです。

みんなの先生が、子どもひとり一人の担当。小規模園にはそれができる環境があります。

「人が好き!」という方に、私達の子どもをお任せしたい

子どもは立派な「人間」です。

でも小さいから、自分の思いを上手に伝えることができません。

だから、信頼関係を築くまでにちょっぴり時間がかかります。

今、どんな気持ちかな?

何を求めて泣いているのかな?

なぜこんなことしちゃうんだろう?

このイヤは本当のイヤかな?

なぜ私の言うことは聞いてくれないの?

私達は毎日、子どもの気持ちを計りながら保育をしています。

子どもがやることには、必ず意味があります。

そして、「表れ」が必ずしもその子の「気持ち」ではないということ。

先生に意地悪しちゃう子だって、本当は先生と仲良くなりたいのかもしれない。

いつも甘えてくる子は、自分でできるんだよ~。見て!って言いたいのかもしれない。

何だか急に怒りはじめた子は、初めて会うお友達にびっくりしているのかもしれない。

泣いちゃっている子は、ホントは放っておいてほしいのかもしれない。

こんな風に、子どもの気持ちを思い計り、受け止め、

諦めずにゆっくりと信頼関係を築いていける先生であってほしい。

そう。「人が好き!」という方に、私達の子どもをお任せしたいと思っています。

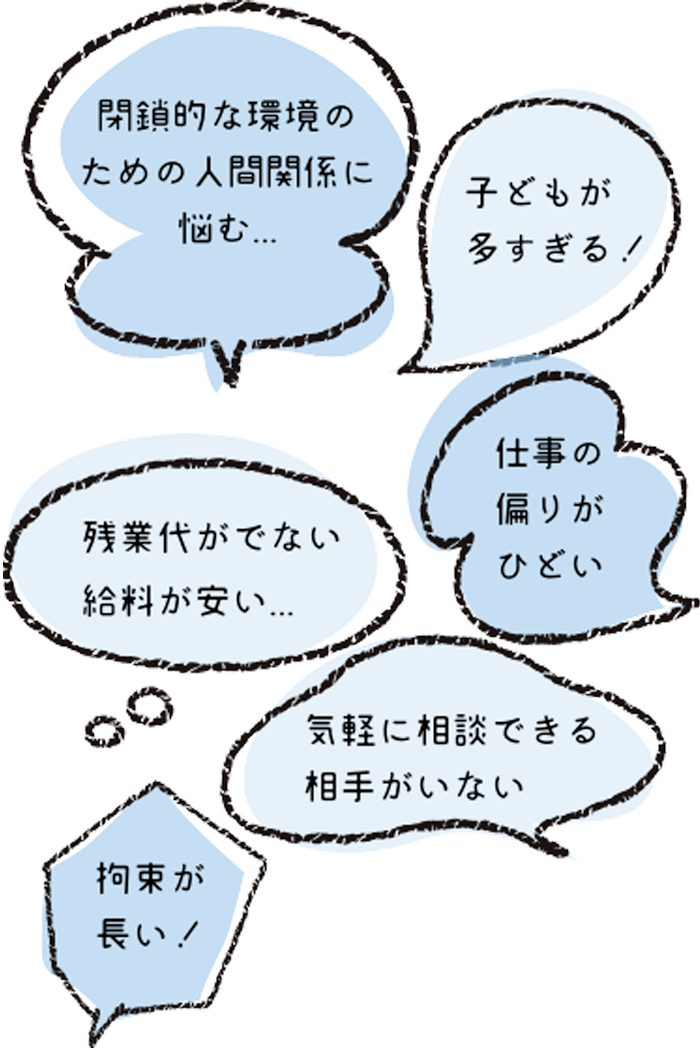

こんな環境に

嫌になってませんか?

でもキャリア・ンなら

気持ちがいい

スタッフばかり!

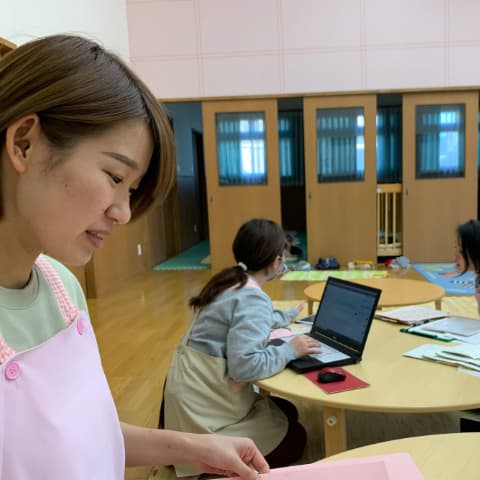

保育園における子ども達の一番の環境は「人」

どんなに立派な建物を建てても、どんなに豪華な遊具があっても、それは日常的に子ども達の心を動かしません。

子ども達に話しかけ、笑い、叱り、抱きしめ、一緒に遊ぶ、保育者との関わりこそが、子ども達の小さな心を満たします。だから「人」がいちばん。

当園の職員は、一言でいえば「気持ちがいいスタッフばかり!」。

ひとり一人が自分のやるべき責任をしっかり果たしながら、お互いを尊重し、敬い、注意しあい、フォローしあう関係性ができているかなと思っています。根底にある精神は「おたがいさま」。

温かで厳しい、気持ちの良い仲間が揃っています。

子ども一人とじっくり

関われる保育

小規模園を希望する人が増えています。でも、その意識の中には〝のんびりできそう〟という甘さも感じます。

大規模園から転職してくる方にありがちなのは「処理的な保育」。子どもの人数が多く、時間に追われる中では仕方がないことです。

子ども達の靴も保育者が履かせてしまう。手を洗うのも作業的に子ども達を動かす。そういう意味では、小規模園の当園では、子ども達が自分で一生懸命靴を履こうとする姿をじっくり待ってあげられることはできます。でも、それはのんびり見ていることとは違う。子ども達の〝何を育てたいのか?〟ということなのです。

浜松市の【幼児教育の指針「幼児期に育てたい力」教職員用指導資料】の【乳幼児に育みたい3つの力】の筆頭にあげられているのは、「自分のことを自分でする力」。子ども達は、自分でできた!から嬉しいのです。満足なんです。ドヤ顔になるんです。嬉しいからまたやろうとする。その積み重ねが意欲に繋がり、自信につながる。小さな成功体験を積み上げた子ども達は、初めてのことにもチャレンジできるようになります。

20年後の未来を生き抜く子ども達のために、私達が育てたいのは、この意欲であり、自ら発信する力です。

そのために必要なのが ①小規模であること ②子どもとじっくり関わること ③多くの経験をさせること だと思っています。

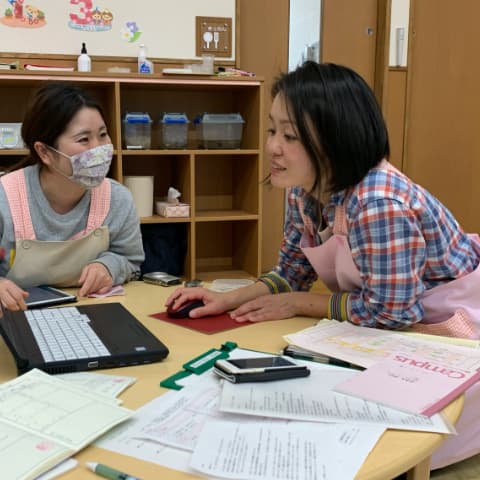

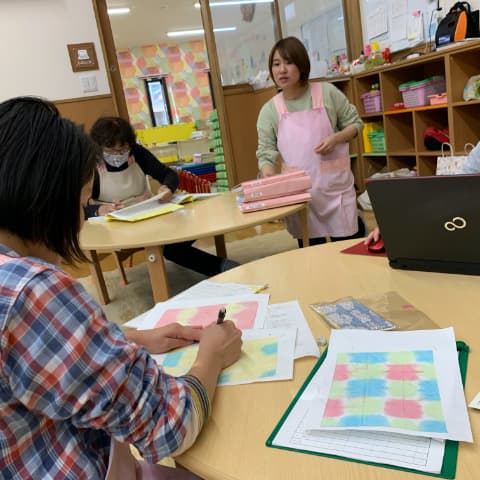

チームワークで

仕事を分担する

保育士の仕事は、『有資格者でなければできないこと』と『有資格者でなくてもできること』が複雑に混在しているのが現状です。保育士はやることが多いから終わらないとか、やることが多いわりにお給料が安いなどと言われますが、それは、保育士が保育士でなくてもできる仕事をしているから。

当園では、それらをきちんと整理をし、役割分担をして業務を行っています。保育士には、保育の企画・立案・実施(主活)、指導案作成、教材企画・試作・決定など、保育に関わる仕事をしていただきます。常勤はもちろん、非常勤であっても。せっかく専門性のある資格を持っているのですから、保育をしなければ勿体ない!

その保育士の「思い」を受けて、環境の整備、教材準備、保育の準備と片付け、事務処理などを一手に引き受けてくれるのが、子育て支援員と言われる保育補助の先生方。そして、調理の先生方は、食育や食事の援助で協同します。『食も保育』ですので、常に保育と連動しながら動きます。

大切なのはチームワークです。

保育士がきちんと補助や事務、調理の先生方に「思い」を伝えられるか?補助の先生方が「思い」を受け止めて動けるか?栄養士は「思い」を受け止め、専門性を活かした提案ができるか?調理員は「思い」を形にできるか?そして、お互いの意見を躊躇なく話せるか?誰が、何を、いつ、意見しても良いのです。

全ては子ども達のために。職種は違えど先生方の思いは同じです。

働いた分がしっかり

評価される

コロナ禍の中で『労働格差』が大きく広がりました。リモートワークやワーケーションなどという言葉が流行り、自由と選択ができる働き方へと変化し、これほど自分の仕事と向き合った時間もなかったのではないかと思います。

そんな中において、改めて保育士の仕事が大変だと思うのは、絶対的に自由がないこと!子ども達が園にいる間は、トイレに行くのもひと苦労。職員同士、声を掛け合って。食事は、午睡の呼吸チェックや連絡ノートを書く合間にササッと終え、保護者のお迎えが来なければ帰れない。OLさんのように、外にランチを食べに行ったり、ちょこっと銀行に行ったり、コーヒーを飲みながら仕事をするなんてことは考えられません。ましてやリモートなんて絶対に・・ない。

保育士の日々の時間は、厳しい法律規制と自分ではない誰かの都合に支配され、一般の方々が思うよりずっとずっと窮屈な環境で仕事をしているのです。その中で必死に働く先生方には、やっぱり適正な給与が必要です。自分の意思とは無関係の残業は全額払ってあげたい。なかなか取れない昼休憩だって、何とか報いてあげたい。そして、当園では昇給月が決まっていません。1年に3回も昇給した職員もいます。

保育士として働く一人ひとりの先生方に、誇りと自信を持って頂きたい。そんな思いで、頑張りには適正なお給料で応えたいと思っています。

教材などの

作業持ち帰りの

仕事はありません

持ち帰りの仕事はありません!と言うと、それは嘘になるかもしれません。そして、「持ち帰りの仕事がない」と言われると、逆にどんな保育をしているんだろう?と心配になりますよね。

毎日の保育を継続的・段階的に展開するためにはやっぱり準備は必要です。

来月はどんな保育を中心にしようかな?

今日の子ども達の様子がちょっと違ったので、明日は導入を変えてみよう。もう少し集中力を育てたいんだけど、どんなことをしたら、子ども達が喜んでやってくれるだろう?

など、保育の中で考えることはたくさんあります。

でも、園では子ども達がずっといるからなかなか落ち着いては考えられません。そして、保育のヒントは日常の生活の中にたくさん転がっています。お買い物をしている時、美味しいものを食べた時、何気なくYouTubeを観ている時、キャンプや旅行などレジャーを楽しんでいる時、友達とおしゃべりしている時・・・など、急にピコーン!と保育のアイディアが浮かんでくることってあるものです。そういう意味では、仕事とプライベートをきっちり区切るのは難しいかもしれません。

私達の言う「持ち帰りの仕事がない」というのは、保育の基幹に関することではなく、作業的なことです。

保育室や玄関に飾る壁面飾り。先生方の時間と労力が勿体ないので、オークションで購入します。

教材の準備。全員で分担して園で行います。

おもちゃやイベント等で使う作りもの。購入するか、外注に依頼します。

良い保育をするためには余裕も必要です。

そのために、とにかく時間を生産的に有効に使うことを意識しています。

他で見たことがない!

フットワークの軽い

園長がいる

ある朝、園長のスリッパがきちんと揃えられて玄関に出してありました。

びっくりして、「どうしたの?」と聞きましたら、「前の園ではそうしていたので。」と。

よく考えてください。

園長先生って偉いんでしょうか?

園長がいなくたって毎日の保育は回りますが、職員がいなかったら、1日たりとも園は回りません。

だから、当園の組織図は、職員が一番上、園長は一番下になっています。先生方を下から支える役割が園長。私はそう思っています。

そして、子ども達にはいつでも先生方を大好きになってほしいんです。だから、厳しく叱る役は園長先生が引き受けるし、ちょっと難しい保護者の対応は、タイミングを計って園長が引き継ぐようにしています。。

とにかく、先生方に保育以外のストレスがかからないように・・・と心がけています。

●園長先生ってどんな人?先生方に聞いてみました!

- 教材や備品の買い出しなど、すぐに動いてくれる。

- アンテナも高くて、たくさんの場所やお店を回ってくれる。

- 保育(主活動やサポート)に入ってくれる。

- 保育計画や打ち合わせなど、相談すると時間を取って相談に乗ってくれる。

- 色々な保育案が出てくる。新しい案がたくさんある。

- 助言やアドバイスは適切で、グゥの音も出ない。

- 全ての行動が早くて、量・質に追いつけない。。。とにかく早い。

ひだまり保育園で

ひだまり保育園で

あなたの未来は

こう変わります!

ひだまり保育園の

ひだまり保育園の

フォトクリップ

タイミーでお仕事して下さった方々のレビュー

50代前半 女性

初めてのタイミー、初めての保育園勤務で緊張しましたが、皆さん優しく教えて下さり、園の子たちもかわいくて、楽しく働かせていただきました。ありがとうございました。20代前半 女性

アットホームでとても働きやすかったです。また機会があればよろしくお願いします!20代後半 女性

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。40代後半 女性

いい経験となりました。お世話になりました。ありがとうございました。20代前半 女性

お仕事の内容を優しく教えて下さり、ありがとうございました。お子様がみんなとても可愛くて癒やされました。また機会があればよろしくお願いします。20代後半 女性

初めて保育園で働きました。先生方が子どもたちと楽しく遊んでいる姿を拝見できたり、先生方が私へ丁寧に対応していただいたおかげでとても楽しく保育ができました。ありがとうございました。30代前半 女性

園内の掃除や、子どもと遊んだりしました。初めてでしたが、先生方が優しく教えてくださり、楽しくお仕事できました。ありがとうございました!20代後半 女性

優しい先生方ばかりでとても楽しい時間を過ごさせて頂きました。また機会がありましたら、ぜひ伺いたく思います。ありがとうございました。30代前半 女性

皆さん優しくこどもたちも可愛いので、あっという間に終わってしまいます。楽しくお仕事させて頂きありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いします。30代後半 女性

初めて来たにも関わらず職員の方々、子どもたちみんなが優しく受け入れてくださり大変感謝しております。遠方からだったため少し大変ではありましたが、今回このようなご縁をいただきありがとうございました。

子どもと一緒に「育ちあう」「育てあう」

子どもと一緒に「育ちあう」「育てあう」

明るくて温かなスタッフを募集します

ひだまり保育園は

ひだまり保育園は

人間性の豊かな方を歓迎しています。

![[公式]キャリア・ン求人募集サイト。浜松で働く](/wp-content/themes/original/recruit/img/logo_sp.png)